Rilis Media

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Strategi GX Pemerintah Jepang Hanya Solusi Palsu Belaka, Bukan Upaya Nyata Dekarbonisasi

Mulai 26 September 2022 ini, pemerintah Jepang akan menyelenggarakan "Tokyo GX Week" untuk mempromosikan berbagai teknologi seperti co-firing hidrogen dan amonia, teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS), serta penggunaan Liquid Natural Gas (LNG). GX adalah penyingkatan kata "Green Transformation", dan strategi ini tengah didorong untuk diimplementasikan bukan hanya di Jepang, namun juga terutama di negara-negara berkembang di Asia. Pemerintah Jepang membahasakan upaya mereka ini sebagai sebuah usaha mewujudkan masyarakat yang terdekarbonisasi.

Krisis iklim adalah masalah yang mendesak. Kita baru saja menyaksikan bagaimana pada Juni 2022 lalu di Pakistan, banjir besar telah menyebabkan kerusakan parah yang menyebabkan sepertiga dari negara itu tenggelam. Bencana iklim juga sering terjadi di Indonesia. Pada 2021 lalu, siklon tropis Seroja meluluhlantakan provinsi Nusa Tenggara Timur dan menyebabkan korban jiwa hingga setidaknya 182 orang. Dengan semakin intensifnya dampak krisis iklim global, kita perlu mengakhiri ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Akan tetapi, strategi GX pemerintah Jepang ini hanya akan menunda upaya dekarbonisasi. Co-firing hidrogen dan amonia pada pembangkit listrik termal yang ada, misalnya, adalah contoh utama dari apa yang disebut sebagai solusi palsu, karena selain tidak menurunkan total emisi dari sektor energi, co-firing pada PLTU termal hanya akan memperpanjang umur infrastruktur bahan bakar energi fosil.

Meskipun hidrogen dan amonia tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca pada saat pembakaran di pembangkit listrik, namun hidrogen dan amonia tetap menghasilkan sejumlah besar emisi gas rumah kaca selama produksi dan transportasinya. Metode produksi amonia komersial yang saat ini ada, bersumber pada bahan bakar fosil seperti gas. Bahkan dengan peralatan tercanggih sekalipun, untuk memproduksi 1 ton amonia akan menghasilkan emisi sekitar 1,6 ton CO2. Demikian pula hidrogen yang sebagian besar produksinya berasal dari gas dan batubara, penggunaannya tidak bisa dianggap sebagai bagian dari upaya "dekarbonisasi". Dengan kata lain, upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menggunakan co-firing hidrogen dan amonia di pembangkit listrik termal tidaklah memadai.

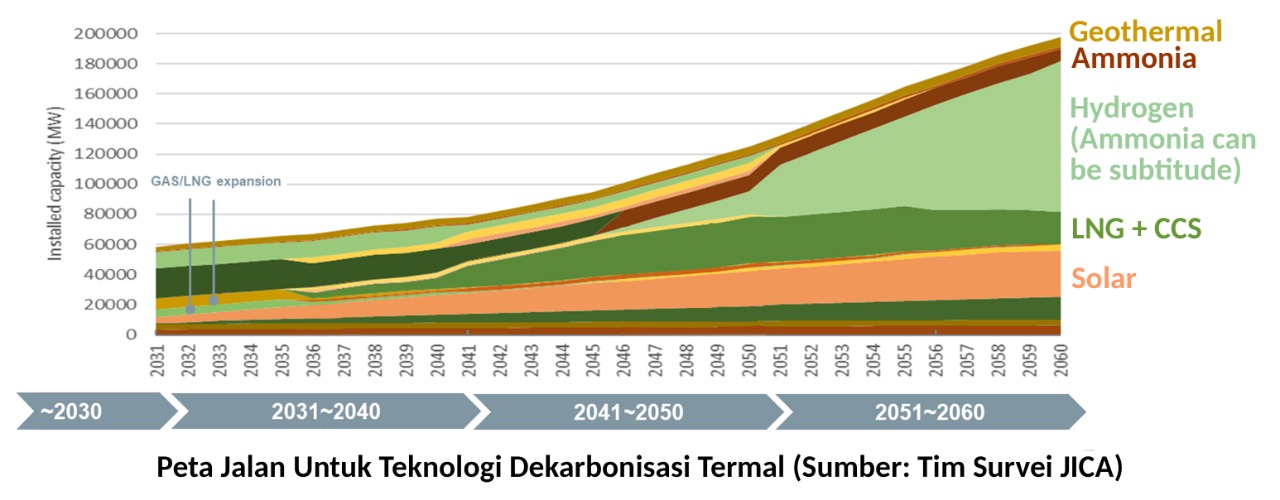

Di Indonesia, Pemerintah Jepang tengah mendorong pemakaian hidrogen dan amonia, serta CCS/CCUS untuk mencapai apa yang mereka sebut “transisi energi yang realistis”. Japan International Cooperation Agency (JICA) telah mengembangkan peta jalan untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060 bagi Indonesia. Untuk mencapai peta jalan tersebut, telah diusulkan penggunaan amonia, hidrogen, dan LNG (dengan CCS) sebagai tiga bahan bakar utama, dengan memprioritaskan penggunaan co-firing amonia dan biomassa pada PLTU Batubara sebagai target jangka pendek, sedangkan pemakaian hidrogen diharapkan akan menyumbang sebagian besar bauran energi listrik setelah 2051. Korporasi-Korporasi Jepang telah mengumumkan studi kelayakan untuk proyek-proyek semacam ini bisa dijalankan di Indonesia.

Karena hidrogen, amonia, dan CCS tidak akan mengurangi emisi gas rumah kaca, dan penuh dengan ketidakpastian pada efisiensi ekonomi maupun efektivitas teknologi, mempromosikan bahan bakar dan teknologi ini sebagai bagian dari transisi energi tidak lebih hanya pemanis untuk kata lain yang lebih pantas: SOLUSI PALSU. Oleh karena itu, pemerintah Jepang harus segera menghentikannya upaya mendorong penggunaannya yang hanya akan memperpanjang umur PLTU batu bara yang telah menimbulkan biaya lingkungan dan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak, termasuk kerusakan kesehatan dan efek buruk pada mata pencaharian, seperti pertanian dan perikanan.

Dukungan Jepang untuk ekspansi LNG juga akan menimbulkan risiko yang cukup besar terhadap dekarbonisasi, keamanan energi, dan perlindungan lingkungan. Pemerintah Jepang berupaya menciptakan rantai pasokan LNG yang lebih besar di Asia, termasuk mendukung konferensi LNG selama ajang Tokyo GX Week yang akan berlangsung ini. Dengan dalih "keamanan energi" saat ini pemerintah Jepang terus mempromosikan penciptaan dan perluasan pasar LNG di Asia, menjadi tuan rumah Konferensi Produsen-Konsumen LNG, dan mengumumkan bantuan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia sebesar puluhan miliar dolar untuk proyek-proyek LNG. Padahal mempromosikan gas, yang merupakan bagian dari bahan bakar fosil di kawasan Asia tidak hanya bertentangan dengan langkah-langkah pencegahan pemburukan dampak perubahan iklim, tetapi juga membuat pasokan energi negara-negara Asia, termasuk Jepang, semakin tidak stabil mengingat harga gas yang fluktuatif.

Studi iklim telah menyarankan bahwa bukan hanya PLTU batubara saja-yang memang menghasilkan emisi CO2 paling banyak dari semua pembangkitan listrik yang ada-yang harus segera dipensiunkan, tetapi juga produksi seluruh bahan bakar fosil itu sendiri harus dikurangi. IPCC memperkirakan bahwa infrastruktur bahan bakar fosil yang saat ini beroperasi dan direncanakan untuk beroperasi akan menghasilkan emisi CO2 yang cukup besar untuk menyebabkan suhu global naik lebih dari 2°C. Gas telah dipromosikan sebagai bahan bakar “jembatan” karena mengeluarkan lebih sedikit CO2 saat dibakar dibandingkan dengan batubara. Namun, berdasarkan studi iklim yang ada, demi mencegah kenaikan suhu global dibawah 2°C, tidak ada ruang untuk bahan bakar fosil baru, termasuk gas. Selain itu, metana, komponen utama gas, tidak bisa diremehkan kontribusinya terhadap pemanasan global. Karena 40% emisi metana antropogenik berasal dari sumber energi, pengurangan emisi metana dalam penggunaan bahan bakar fosil harus juga menjadi sorotan untuk dikurangi.

Dengan berkaca pada situasi ini, promosi penggunaan co-firing hidrogen dan amonia, serta penggunaan LNG, tidak dapat dianggap sebagai transisi energi, tetapi lebih merupakan upaya untuk mengakomodasi kepentingan korporasi untuk terus menggunakan bahan bakar fosil. Agenda sebenarnya di balik ini adalah untuk meningkatkan kontrol korporasi atas pasar energi dengan menggunakan isu perubahan iklim sebagai peluang untuk mencapai tujuan tersebut. Investasi Jepang yang masih mendorong penggunaan bahan bakar fosil (seperti proyek amonia PLTU Suralaya di Banten atau Proyek LNG Blok Masela di Laut Arafura) merupakan fase lain dari kolonialisme abad ke-21 dengan kedok transisi energi. Di Indonesia yang saat ini mengalami kelebihan pasokan listrik (bahkan sampai dengan 6,7 GW hanya di pulau Jawa-Bali saja), sudah seharusnya digunakan untuk memulai menghentikan penggunaan energi fosil dan mulai meningkatkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, dan bukannya terjebak pada solusi-solusi palsu.

Narahubung:

Fanny Tri Jambore (Manajer Kampanye Tambang dan Energi WALHI) 083857642883