Dokumentasi AMAN

Masyarakat Sipil Tanggapi Pidato Jokowi di COP 26

Oleh Alfa Gumilang

Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim atau COP 26 di Glasgow, Skotlandia, berlangsung pada 1-2 November 2021. Para pemimpin dunia berkumpul untuk menyampaikan upaya dan komitmennya dalam mengatasi krisis iklim.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai lahan luas yang hijau dan potensi untuk dihijaukan serta negara yang memiliki laut luas yang potensial menyumbang karbon, membutuhkan dukungan dan kontribusi dari internasional maupun negara-negara maju.

“Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir,” ungkapnya pada pembukaan perhelatan COP 26. “Kebakaran hutan turun 82 persen tahun 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektar sampai 2024, terluas di dunia. Merehabilitasi tiga juta lahan kritis antara tahun 2010-2019. Sektor yang semula menyumbang 60 persen emisi Indonesia akan mencapai carbon net zink, selambatnya tahun 2030. Di sektor energi, kami juga terus melangkah maju. Pengembangan ekosistem mobil listrik; pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara; pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk biofuel; serta pembangunan berbasis clean energy, termasuk pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara.”

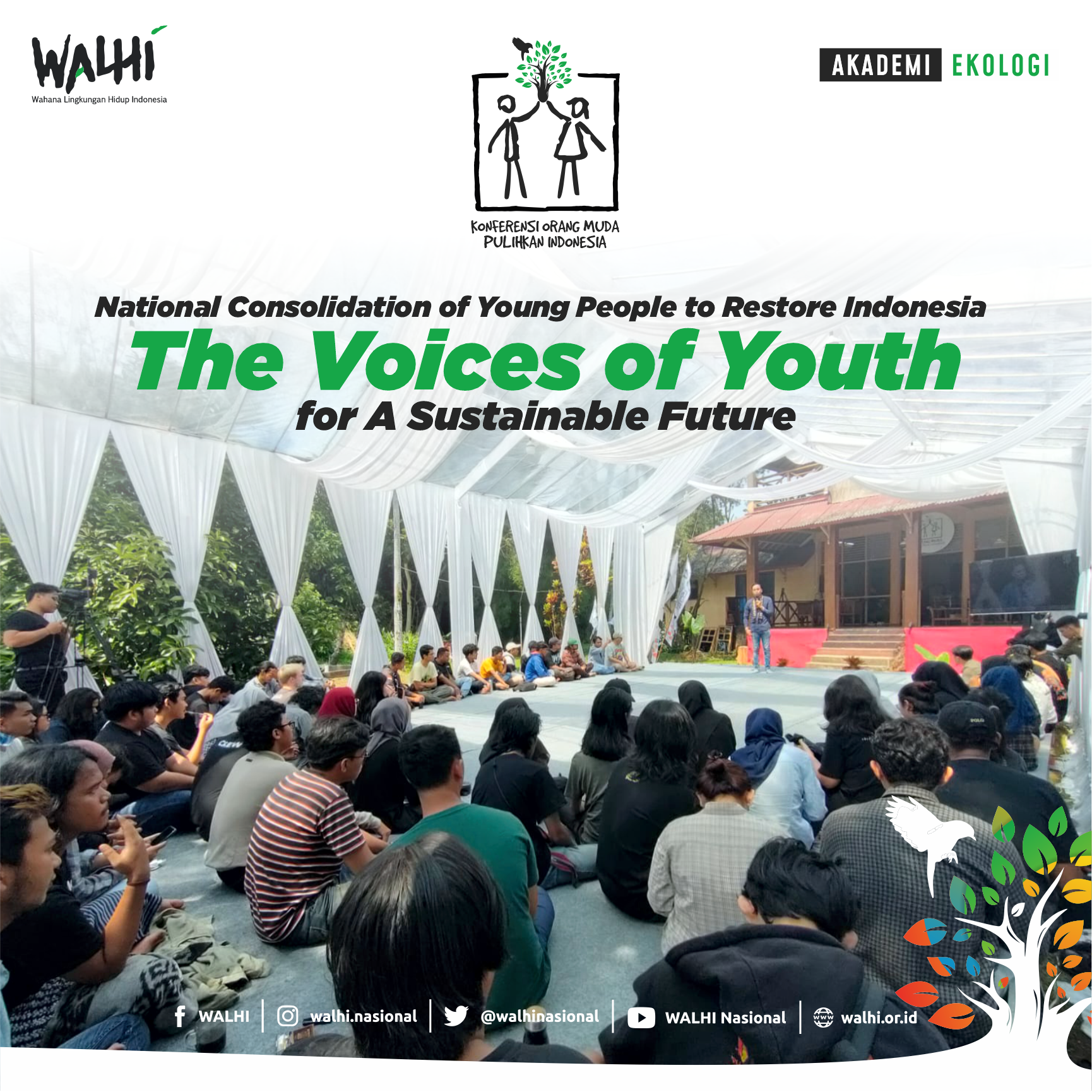

Menanggapi hal tersebut, berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia menyampaikan tanggapan dan responnya lewat konferensi pers bertajuk “Tanggapan atas Pidato Presiden Jokowi pada COP 26.”

Dimoderatori oleh Khalisah Khalid dari Greenpeace Indonesia, konferensi pers itu pun dihadiri oleh para perwakilan dari banyak organisasi masyarakat sipil di Indonesia dan juga organisasi masyarakat sipil yang menyampaikan laporan langsung dari Glasgow.

Monica Ndoen dari AMAN - yang hadir langsung di COP 26 - menyatakan kecewa atas apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi lewat pidato itu. Meski begitu, ia telah memprediksi bahwa pidato Presiden Jokowi tidak akan menyentuh hal yang substantif, khususnya terkait peran Masyarakat Adat dalam menjaga alam dan menghadapi krisis iklim.

“Pidato Presiden Jokowi memang mengecewakan, namun itu sudah kami prediksi,” ujar Monic. “Dalam pidatonya, Jokowi tidak menyebutkan peran Masyarakat Adat dan masyarakat lainnya dalam menjaga alam dan menghadang krisis iklim. Ia justru fokus pada perdagangan karbon dan mobil listrik. Indonesia seperti mengemis kepada negara maju atas perdagangan karbon. Apa yang disebut sebagai capaian pemerintah itu berbanding terbalik dengan yang terjadi di wilayah adat, misal Masyarakat Adat Kinipan di Kalimantan Tengah yang wilayah adatnya dan pohonnya, ditebang habis oleh perusahaan sawit.”

Sementara itu, Abdul Ghoffar dari WALHI - yang juga hadir langsung di Glasgow - menyoroti perhelatan COP 26 yang dinilainya tidak inklusif dan banyak larangan. Ia juga merasa kecewa atas Presiden Jokowi yang tidak menyebutkan peran anak muda dalam mengatasi krisis iklim.

“COP 26 ini adalah negosiasi elit,” komentar Abdul. “Ada banyak aturan yang melarang kelompok masyarakat sipil untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti diskusi, konferensi pers, atau aksi selama 1-2 November 2021. Terkait penyampaian pidato Jokowi, ada banyak prestasi yang menurut kami dilebih-lebihkan yang muaranya adalah permintaan bantuan pendanaan. Jokowi juga tidak menyebut peran anak muda dalam upaya menghadang krisis iklim, padahal masa depan Indonesia ada di tangan anak muda.”

Usai penyampaian laporan langsung dari Glasgow, konferensi pers dilanjutkan dengan penyampaian pendapat dari kalangan aktivis di Tanah Air. Dinda Nisa Yura dari Solidaritas Perempuan menekankan tentang inisiatif-inisiatif perempuan dalam mengatasi krisis iklim. Menurutnya, meski itu dalam skala kecil, seharusnya didukung dan dikembangkan oleh pemerintah, sehingga negara melibatkan perempuan dalam penanganan krisis iklim.

“Kalangan perempuan selalu mengangkat isu perubahan iklim. Namun, pemerintah Indonesia tidak menyebut peran perempuan dalam dalam mengatasi perubahan iklim. Pemerintah juga belum melihat keadilan gender mempunyai relasi dengan upaya mengatasi perubahan iklim. Padahal, inisiatif-inisiatif dari gerakan perempuan dalam hal ini telah banyak dilakukan. Inisiatif dari masyarakat inilah yang seharusnya didukung dan dikembangkan oleh pemerintah, bukan mengadopsi proyek-proyek baru yang akan merusak tatanan masyarakat yang sudah berjalan dan berakibat bencana bagi masyarakat,” kata Dinda yang akrab disapa Chacha.

Apa yang disampaikan Jokowi, dapat dianggap sebagai penanda buruk bagi Indonesia dan menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tidak akan beralih dari industri ekstraktif atau yang berbasis lahan. Misalnya, ketika mengatakan biofuel sebagai solusi, maka dibutuhkan sembilan juta hektar kebun sawit. Ketiadaan konsistensi itu juga tampak dari pembicaraan mengenai transisi energi. Tetapi, di sisi lain, tetap membangun 13 giga watt pembangkit listrik dari batu bara. Kritik keras tersebut keluar dari Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia.

“Perdagangan karbon yang katanya transparan, adalah mekanisme tipu-tipu hijau belaka karena mekanisme pasar memberikan ruang bagi korporat pembuat karbon untuk terus melakukannya.” Iqbal berpendapat bahwa perdagangan karbon yang dikuasai oleh konsesi tertentu, akan membuat Masyarakat Adat dan masyarakat lain yang menggantungkan hidupnya dari hutan dapat terancam direlokasi, digusur, dan tercerabut dari akarnya.

Tak jauh berbeda dengan narasumber sebelumnya, Yuyun Harmono, Manajer Kampanye Keadilan Iklim WALHI, merasa tak ada yang baru dari pidato Presiden Jokowi kali ini. Menurutnya, pidato itu hanya berisikan niatan untuk berjualan hutan atau karbon. Ia menyoroti bahwa transisi menuju energi terbarukan yang ingin dilakukan oleh pemerintah, tidak menjelaskan dengan baik dan tidak memberikan gambaran kapan Indonesia akan meninggalkan energi kotor dan mempensiunkan berbagai PLTU.

“Disebut soal ekosistem mobil listrik, ini harus hati-hati karena Sulawesi, Papua, atau wilayah lainnya akan jadi ladang penghancuran lingkungan baru dari tambang nikel,” kata Yuyun. “Jokowi tidak punya stand kuat. Dia tidak melihat realitas krisis iklim itu benar terjadi di Indonesia. Semua dianggap bahwa kita punya hutan banyak dan kita jual untuk dagang karbon. Kita dorong negara-negara dan korporasi untuk berkontribusi, tapi ia tidak melihat ada korban dari perubahan iklim dan hak mereka harus diakui.

Lewat COP 26, Presiden Jokowi dianggap gagal merepresentasikan aspirasi masyarakat Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan dilupakannya peran perempuan, kaum muda, maupun Masyarakat Adat dalam mengatasi krisis iklim. Ia tidak memotret dan menyampaikan keterampilan masyarakat Indonesia yang selama ini dilakukan sebagai upaya mencegah krisis iklim dan mengangkatnya ke dunia internasional.

Tanggapan tersebut disampaikan oleh Erasmus Cahyadi, Deputi Sekjen AMAN Urusan Politik. Poin lain yang ditekankan oleh Eras, adalah bahwa pasca-pidato tersebut Indonesia tidak akan meninggalkan model ekonomi yang menguras sumber daya alam. “Kita bisa simpulkan, di dalam negeri tidak akan terjadi perubahan. Perangkat kebijakan yang ada, seperti Omnibus Law, Peraturan Presiden (PP) mengenai nilai ekonomi karbon, amandemen pajak, dan lain-lain, tak akan membuat Indonesia keluar dari model ekonomi yang menguras sumber daya alam. Proyek perdagangan karbon ini justru akan menjadi tunggangan baru untuk merampas lebih banyak lagi hutan yang selama ini menjadi ruang hidup Masyarakat Adat,” tegasnya.

***