Siaran Pers WALHI

17 Agustus 2022

Indonesia Tanah Air Siapa?;

Pidato Jokowi tidak mencerminkan kemerdekaan Indonesia 100%

Dalam Pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Pada Sidang Tahunan MPR-RI, dan Sidang Bersama DPD-RI dan DPR-RI, dalam Rangka Hut Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tidak satupun menyinggung terkait upaya pemulihan lingkungan dan bencana ekologis yang terus meningkat.

Berdasarkan data BNPB, sepanjang 2021 terjadi 2.943 kejadian bencana, yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim, yaitu banjir sebanyak 1.288 kejadian, longsor 623, dan puting beliung 677 kejadian. Walhi memprediksi tahun 2022 bencana hidrometeorologi akan meningkat sebesar 7%. Sementara untuk banjir akan meningkat di + 17% dan longsor + 7%. Angka ini akan meningkat signifikan jika tidak ada upaya pemulihan lingkungan hidup berbasis capaian, serta upaya menurunkan angka kerentanan.

Dalam pidato presiden menyebut 3 hal dalam konteks pembangunan Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pertama, Hilirisasi dan Industrialisasi SDA. Kedua, Rehabilitasi, industri hijau, energi bersih, dan pangan. Ketiga, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat. Ketiga poin tersebut dijahit dalam ilustrasi dan narasi yang positif, faktanya gap fakta di lapangannya cukup besar.

Pada poin pertama, Hilirisasi dan Industrialisasi SDA, menunjukkan bagaimana pemerintah saat ini melihat lingkungan sebagai sumber daya yang dieksploitasi. Faktanya periode presiden Jokowi tercatat telah memberikan penguasaan lahan konsesi seluas 11,7 juta hektar, terbanyak untuk sektor tambang. Bahkan, dari semua rezim pemerintahan sejak era Soeharto, Jokowi adalah presiden yang paling luas memberikan izin tambang.

Nikel yang disebut secara khusus oleh Jokowi dan diklaim pada akhir tahun 2022 mencapai nilai ekspor 440 miliar, berbanding terbalik dengan dampak kerusakan lingkungannya. Dalam catatan Walhi, pertambangan nikel merupakan komoditas yang massif melakukan alih fungsi Kawasan hutan, hingga saat ini setidaknya 693.246,72 Ha Kawasan tutupan hutan di Indonesia diberikan kepada konsesi nikel. Akibatnya, seperti terjadi di Sulawesi Selatan, di mana pembukaan kawasan hutan untuk pertambangan nikel menyebabkan Danau Mahalona terpapar lumpur tambang sehingga menyebabkan pendangkalan dan pencemaran lumpur tambang pada sungai Pongkeru dan Sungai Malili hingga sampai ke Pesisir Lampia di Sulawesi Selatan. Kejadian serupa juga terjadi di Pesisir Bungku, di Provinsi Sulawesi Tengah dimana paparan lumpur akibat pertambangan nikel menyebabkan pendangkalan pada sungai dan pesisirnya yang menyebabkan nelayan tradisional kehilangan pendapatan.

Sementara itu di Provinsi Maluku Utara yang merupakan salah satu Provinsi kepulauan di Indonesia dengan 1.474 pulau juga terdapat investasi pertambangan nikel yang dalam proses penguasaan dan pengelolaannya sangat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hingga mempengaruhi produktivitas ekonomi masyarakat. Seperti nampak di Pulau Obi, di mana pulau dengan luasan hanya 2500 km2 di Provinsi Maluku Utara ini telah dijejali dengan 5 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan total luas konsesi 10.769,53 hektar. Desa Kawasi yang merupakan salah satu desa tertua di pulau Obi telah kehilangan sumber mata airnya akibat ekspansi pertambangan nikel ini. Sementara Sungai Toduku di belakang pemukiman warga, yang biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan minum, mandi, bermain dan cuci pakaian, kini telah dipenuhi sedimentasi limbah bijih nikel. Untuk konsumsi air minum setiap hari warga desa Kawasi harus mengkonsumsi air kemasan.

Secara umum, akibat pertambangan nikel telah menyebabkan hilangnya hutan alam di pulau-pulau kecil Maluku Utara. Dalam 15 tahun terakhir, seluas 16 ribu hektar telah hilang akibat ekspansi pertambangan nikel. Selain itu, limbah nikel yang dibuang ke laut telah menyebabkan pencemaran laut dan mendorong turunnya jumlah nelayan. Di Halmahera Timur, jumlah nelayan terus mengalami penurunan. Data BPS Halmahera Timur mencatat, Pada tahun 2004 tercatat sebanyak mencapai 8.587 orang, tapi jumlahnya terus turun dari tahun ke tahun, hingga tersisa 3.532 orang pada 2018. Di Kecamatan Maba, salah satu kecamatan di Halmahera Timur yang terdampak pertambangan nikel, jumlah nelayannya pernah mencapai 2.338 orang pada 2004 tapi hanya tersisa 245 orang pada 2018.

Ekspansi pertambangan nikel di Indonesia juga beberapa kali menciderai demokrasi dan mengancam kebebasan berpendapat dengan melakukan upaya kriminalisasi terhadap kelompok masyarakat yang menolak wilayahnya dirusak oleh pertambangan nikel. Setidaknya 3 warga di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara yang melakukan protes atas operasi pertambangan nikel PT Gema Kreasi Perdana yang ada di bawah Harita Group, serta setidaknya ada 4 orang dari Masyarakat Adat Lingkar Tambang PT Vale Indonesia Tbk yang melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan pendapat di muka umum untuk menuntut perbaikan tata kelola perusahaan nikel tersebut telah mengalami peristiwa kriminalisasi dan intimidasi karena berusaha mempertahankan ruang hidupnya dari ancaman perusakan pertambangan nikel.

Di provinsi Bangka Belitung sendiri, yang baju adatnya digunakan oleh Jokowi pada pidato kepresidenan, Data Walhi Babel (2018) mencatat sebanyak 41,83% atau 275.682 hektar kawasan hutan Produksi dikuasai oleh 9 perusahaan Hutan Tanaman Industri, 1,1 juta hektar dikuasai 1.343 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 250.000 hektar dikuasai pemilik Hak Guna Usaha (HGU) sawit sedangkan total luas daratan Provinsi Babel hanya 1,6 juta hektar.

Di provinsi Bangka Belitung juga, setidaknya 13 nelayan dilaporkan mengalami kriminalisasi karena melakukan penolakan aktivitas pertambangan timah, dengan menggunakan pasal 162 UU No 3/2020 Tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), sebuah produk regulasi yang dihasilkan oleh rezim ini, dengan menggunakan tameng kondisi pandemi untuk mempercepat pengesahannya, ditengah penolakan oleh berbagai elemen masyarakat sipil. UU Minerba kini tengah digugat di Mahkamah Konstitusi karena telah terbukti bukan saja akan menurunkan level partisipasi masyarakat, dengan pengalihan kewenangan izin dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat; serta meningkatkan ancaman kriminalisasi terhadap protes dan penolakan masyarakat akibat keluarnya izin tambang; namun juga akan memberi keleluasaan perusahaan tambang masih bisa beroperasi meskipun terbukti merusak lingkungan.

Poin kedua, Klaim energi bersih berbanding terbalik dengan tetap bersandarnya pada energi batubara. Kebijakan energi tersebut telah mengakibatkan serangkaian masalah mulai dari menyumbang emisi CO2 hingga 40%, praktik korupsi, hingga menimbulkan persoalan lingkungan dan masyarakat di tingkat tapak. PLTU batubara misalnya, diidentifikasi menyumbang lebih dari 1/3 emisi terkait energi saat ini hingga tahun 2040. Di Indonesia, “kecanduan” energi fosil juga susah untuk dihilangkan dan digantikan. Bahkan Indonesia terus membangun proyek-proyek mercusuar pembangkit listrik tenaga fosil seperti batubara dan gas.

Proyek-proyek energi ini dibangga-banggakan pemerintah karena kapasitasnya disebut-sebut terbesar di Asia Tenggara seperti PLTU Batang (2 x 1000 MW) maupun PLTGU (2 x 880 MW) sedang dalam tahap konstruksi. Begitu pula dengan proyek PLTU dan PLTGU lain seperti Indramayu 2 (1000 MW), Cirebon 2 (1000 MW), Riau (275 MW), Semarang (779 MW).

Pada akhirnya, klaim Industri hijau, menjadi jargon kosong, terlebih dimasukkannya gasifikasi batubara dari batubara berkalori rendah yang baru saja diresmikan oleh Jokowi pada awal 2022, sebagai EBT. Ironisnya skema gasifikasi batubara ini masuk dalam perencanaan IKN yang diklaim menggunakan pendekatan pembangunan hijau.

Pilihan menggunakan co-firing ketimbang mempensiunkan dini PLTU-PLTU tua, serta proyek gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether untuk menggantikan LPG menunjukkan bahwa pemerintah setengah hati mengelola transisi energi. Padahal, proyek Gasifikasi Batubara yang didorong oleh pemerintah saat ini justru akan membawa langkah mundur upaya mengurangi emisi di Indonesia, karena dengan terus berjalannya operasi pertambangan batubara ini artinya pembiaran terhadap lebih banyak emisi yang lepas akibat pembukaan lahan tutupan hutan serta ekosistem esensial lainnya. Luasan tambang batubara di Indonesia sekarang mencapai 5,9 juta hektar, dimana hampir 2 juta hektar di antaranya berada pada tutupan lahan hutan. Jumlah emisi yang dilepaskan akibat penggunaan lahan oleh operasi pertambangan batubara saat ini sudah senilai 349 juta ton CO2-eq.

Dalam konteks pangan, fakta bahwa dalam 3 tahun terakhir tidak terjadi impor beras, seharusnya menjadi argumentasi bahwa pemenuhan pangan tidak membutuhkan Food Estate. Dalam sejarah perjalanannya proyek food estate hanya meninggalkan ancaman terhadap kerusakan lingkungan dan kawasan hutan, serta catatan potensi korupsi dan kerugian negara. Sejak proyek PLG, MIFEE, cetak sawah, hingga food estate saat ini hanya mengulang kegagalan dari masa ke masa tanpa melibatkan petani sebagai subyek utama.

|

Dalam konteks kerugian negara, proyek cetak sawah pada periode pertama presiden Jokowi meninggalkan “raport merah” dari BPK. Pada laporan IHPS II 2019 dari BPK, Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kegiatan perluasan sawah mengungkapkan 17 temuan yang memuat 21 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri dari 9 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal. 6 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebesar Rp 935,61 juta, dan 6 permasalahan 3E sebesar Rp 403,42 miliar. Hasil pemeriksaan atas 71 objek pemeriksaan pada K/L mengungkapkan 762 temuan yang memuat 1.113 permasalahan sebesar Rp4,89 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 304 kelemahan SPI, 490 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 319 permasalahan 3E. Selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp 377,42 miliar. |

Pada klaim rehabilitasi mangrove, bahkan data pemerintah sendiri menunjukkan kondisi sebaliknya, Berdasarkan data Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2021 total luasan hutan mangrove tercatat seluas 2.177.084,404 hektar. Dari angka tersebut, hanya 45,28 persen hutan mangrove dalam kondisi baik. Sisanya, 10,60 persen berada dalam kondisi sedang, dan 20,93 dalam kondisi rusak. Ironisnya, Data Walhi (2022), mencatat hingga saat ini hutan mangrove tidak lepas dari ancaman WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Di kawasan hutan mangrove tercatat luasan tambang mencapai 48.456,62 hektar, dengan rincian 24.728,03 hektar di hutan mangrove primer, dan 23.728,59 hektar hutan mangrove sekunder.

Terkait dengan klaim rehabilitasi laut, Pemerintah telah menerbitkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada akhir tahun 2020 lalu. Pasal 51 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat berwenang menetapkan perubahan status zona inti pada kawasan konservasi nasional. Tak hanya itu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Kelautan dan Perikanan. Pasal 3 sampai 7 PP 27 Tahun 2021, menyatakan zona inti pada Kawasan Konservasi laut boleh diubah untuk kepentingan proyek strategis nasional. Dengan demikian, UU Cipta Kerja dan PP 27 Tahun 2021 menegaskan betapa Kawasan konservasi laut yang disebutkan oleh Presiden Jokowi itu sangat mudah diubah untuk beragam kepentingan proyek strategis nasional yang didominasi oleh kepentingan ekstraktif dan eksploitatif.

Terbaru, pemerintah Indonesia sedang menyiapkan skema izin khusus penangkapan ikan terukur yang akan diberikan kepada perusahaan penangkapan ikan skala besar. Izin khusus ini akan diberikan dalam jangka waktu 15 tahun dan akan diterapkan di tujuh wilayah pengelolaan perikanan (WPP), yakni WPP 718 (perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur), WPP 711 (Laut Natuna dan Laut China Selatan), WPP 716 (Laut Sulawesi), dan WPP 717 (Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik). Selain itu, ada WPP 715 (Laut Maluku dan Laut Halmahera) serta WPP 572 (Samudra Hindia sebelah barat) dan WPP 573 (Samudra Hindia sebelah selatan Jawa hingga Nusa Tenggara). Kebijakan ini akan mengeksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan serta memaksa nelayan-nelayan skala kecil bersaing dengan kapal-kapal besar di lautan Indonesia. Tak ada keadilan dan kelestarian sumber daya laut dalam kebijakan ini.

Pada poin ketiga, klaim atas perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat, berada pada titik yang sangat berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi sepanjang periode ini, atas nama stabilitas yang dalam pidato presiden terkait ini disebut sebagai kunci, berbagai protes rakyat dijawab dengan kriminalisasi. Protes dan kritik atas Omnibus Law (UU-CK) sepanjang prosesnya bisa jadi menjadi catatan penangkapan besar-besaran dalam sejarah Indonesia pasca reformasi.

Pada periode ini juga, ruang demokrasi menyempit hingga dunia maya/digital, dalam konteks ruang demokrasi, kekuasaan sudah menunjukkan alerginya terhadap kritik. Pada peraturan Menteri Kominfo 5/2020. Pada pasal 14 mewajibkan platform media sosial menghapus konten yang dianggap berbahaya bagi kekuasaan. Pada pasal 21 dan 36 juga mewajibkan platform media sosial untuk memberikan akses data bahkan percakapan pribadi untuk diawasi oleh pemerintah.

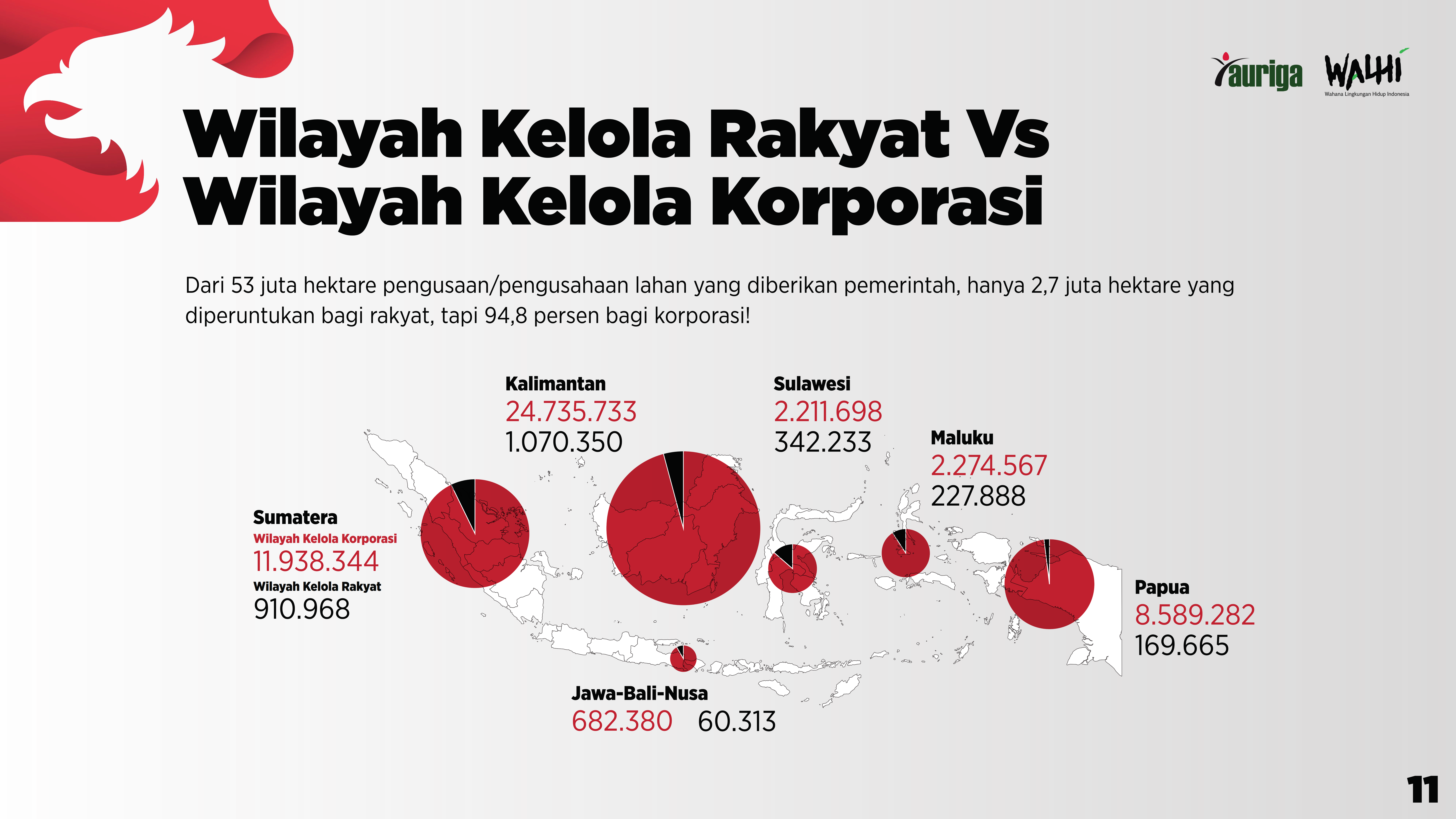

Sebagai penutup, Fakta ironi pada 77 tahun kemerdekaan Indonesia adalah, Dari 53 juta hektar penguasaan/pengusahaan lahan yang diberikan pemerintah, hanya 2,7 juta hektar yang diperuntukan bagi rakyat, tapi 94,8 persen bagi korporasi. Pertanyaannya adalah INDONESIA TANAH AIR SIAPA?

Salam Adil dan Lestari

Contact Person :

Public Engagement (+62 811 550 1980)